「僕の名はアラム」で思い出した街にサーカスがやってくる感覚

「村上柴田翻訳堂」からの新刊「僕の名はアラム」(ウィリアム・サローヤン、柴田元幸訳)を読んだ。アルメニア移民である9歳の少年アラムの視点から語られるお茶目なショートストーリーが、もうそれはさすが!の軽やかな翻訳で楽しめる短編集なのだけど、とりわけ共感を覚えたのが「サーカス」という作品。

小さな村に暮らすアラム少年とその友だちが、サーカス団がやってくる季節になると居ても立っても居られないほどそわそわし羽目を外してしまうさまが描かれている。

‘サーカスが町に着いたら最後、僕たちはもうまったくの役立たずだった。’

‘サーカスは僕たちが知っているほかの何ともあらゆる点で違っていた。それは冒険であり、旅であり、危険、技術、優雅、ロマンス、コメディ、ピーナッツ、ポップコーン、チューインガム、ソーダ水だった。’

‘会場に着くと小さなテントが二つ出来ていて、大きなテントが上がっている最中だった。僕たちはそのへんに立って見物した。見ているだけで惚れぼれした。浮浪者みたいに見える連中が一握りいるだけなのに、百人は必要じゃないかっていう仕事をやってのける。それもすごくカッコよく。’

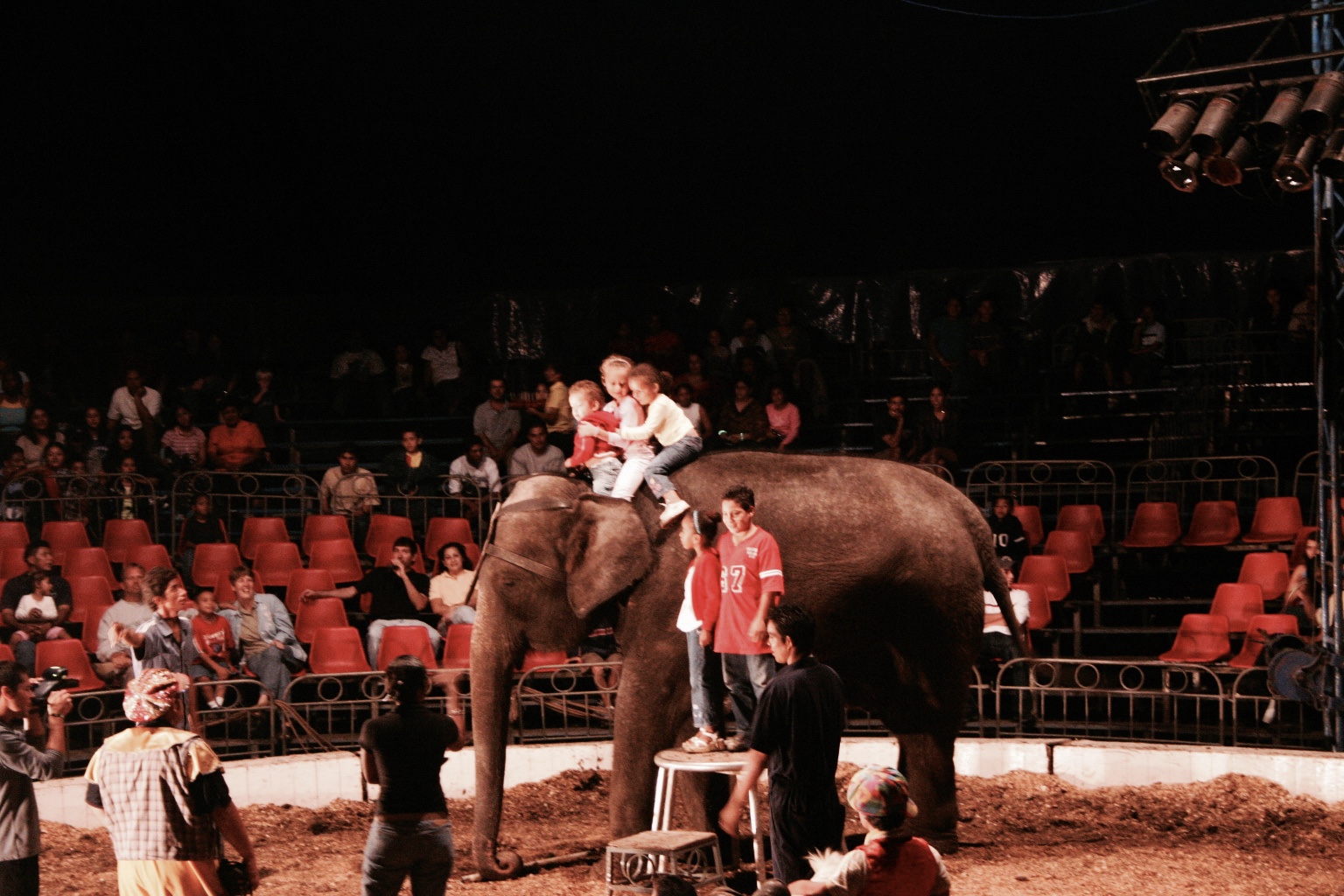

こんな風にアラム少年をときめかせた自分の町にサーカス団がやってくる感覚、わたしも覚えがある。かつて暮らしたベリーズの小さな街ベルモパンにメキシコのサーカス団が巡回してきたことがあって、ある日仕事を終えて歩いてると馬やラクダがうろうろ、象に綱もついておらずここはサバンナかと思うほどのどかな光景やなと思っているとあっというまにテントが建ち、昼夜公演がはじまると街の人がこぞって押しかける。水はけの悪い広場に建てられてるから足元がヌルヌル泥々で日本なら開催すら危ぶまれる難コンディションだったけど、公演のクオリティが案外高くって感心したっけな。数日の公演を終えるとこれまたあっというまにテントを解体し次の地へと旅立ってゆくサーカス団。もとどおりの姿になった野原に漂う祭りが終わってしまった感。娯楽なんてないのどかな街に何の予告もなく現れシュールな公演を繰り広げてくれるサーカスは、きれいに整備されたテーマパークなんかで見るのとは比にならないスペシャル感なんだよね、アラム!

それにしても新訳で古い名作を届けてくれる「村上柴田翻訳堂」の企画。1冊目からああ読めてよかったと心から思える作品だったし、こうして10年も前のうずもれてた感覚をリアルに思い出させてくれるなど。これから毎月2冊ずつ刊行される翻訳シリーズが実に楽しみ。

ベリーズののどかな雰囲気をどうぞ。